László Moholy-Nagy

A-REIHE, 317. WAHL, I. QUARTAL 2005

Photographien aus dem Nachlass

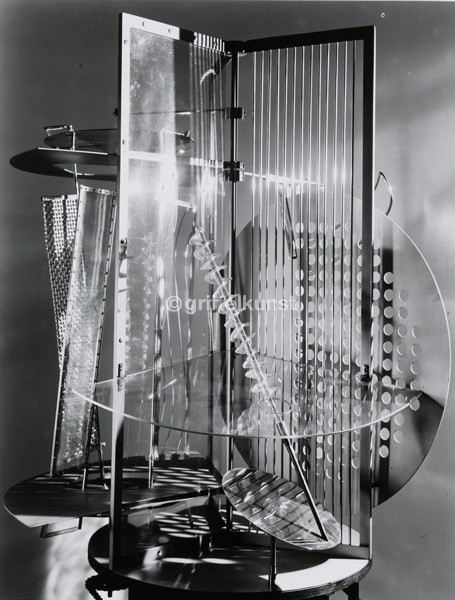

1. Licht-Raum-Modulator, Berlin 1930, 30,0 x 24,0 cm / 24,8 x 18,8 cm

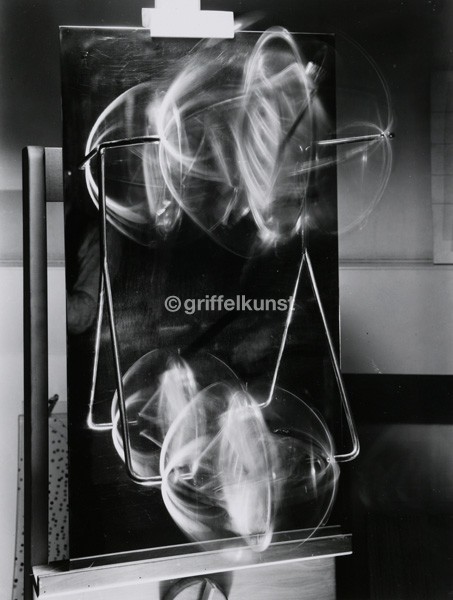

2. Kinetische Skulptur („Gyros“ in motion), London 1936, 30,0 x 24,0 cm / 24,8 x 18,8 cm

3. Space modulator with highlights, Chicago 1942, 30,0 x 24,0 cm / 24,8 x 18,8 cm

4. Plexiglas-Mobile in Bewegung, Chicago 1943, 30,0 x 24,0 cm / 24,8 x 18,8 cm

5. Spirals, 1945, 24,0 x 30,0 cm / 18,3 x 26,0 cm

6. Wire sculpture, Somonauk 1946, 30,0 x 24,0 cm / 24,8 x 18,8 cm

Papierqualität: Agfa Multicontrast Classic

Hersteller: Atelier Margotow, Wahlershausen

Mappe: Archivkarton, Leinenrücken, Baumwollschlussverband

Hersteller Mappe: Christian Zwang, Hamburg

Zeichnen mit Licht - Moholy-Nagys Photogramme

Moholy-Nagy war auf vielen Arbeitsfeldern aktiv: als Maler und Graphiker, als Skulpteur, Designer und Ausstellungsgestalter, als Photograph und Typograph, als Lehrer, Theoretiker und Autor zahlreicher Texte und Bücher, als Filmemacher und als Bühnenbildner. In erster Linie aber verstand er sich als Lichtkünstler. Die griffelkunst hat in der Vergangenheit eine ganze Reihe seiner Photographien aber auch ein Photogramm und eine Zink-Gravure ediert.

Mit den Photogrammen schuf Moholy-Nagy wohl seinen wichtigsten Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Werkgruppe erstreckt sich über seine ganze Arbeitsbiographie von 1922 bis zu seinem Tode 1946 in Chicago. Während die frühen Photogramme aus der Berliner und Weimarer Zeit aus seinem malerischen und graphischen Werk entwickelt sind, erlangen sie am Bauhaus in Dessau einen vollkommen autonomen Status.

Sein 1929 fertig gestellter „Licht-Raum-Modulator“ oder auch „Lichtrequisit für eine elektrische Bühne“ (in Ideenskizzen 1922 begonnen, erstmals ausgestellt auf der Werkbundausstellung in Paris 1930) gehört zu den bedeutendsten kinetischen Skulpturen in der modernen Kunst. Man kann in dieser Skulptur auch eine Projektionsmaschine zur Erzeugung von „Lichtbilder“-Photogrammen sehen. Sie diente ihm auch als Requisit für zahlreiche Photos (vgl. „Telehor“, Brünn 1936) und für einen Film über das Licht, dessen dritten Teil „Lichtspiel Schwarz-Weiß-Grau“ er realisieren konnte. Der letzte Satz seines Filmszenarios heißt: „Das Ganze rotiert so schnell, dass sich alles in Licht auflöst“.

Schon als Jugendlicher war Moholy-Nagy von dem Phänomen Licht fasziniert. Die wissenschaftliche Diskussion über eine neue Auffassung von Licht und Raum, als Folge von Einsteins 1905 formulierter Relativitätstheorie, hatte zu Beginn der 20er Jahre ihren Brennpunkt in Berlin. Ihre Auswirkungen beeinflussten dort nicht nur Moholy-Nagy. Viele Künstler fühlten sich herausgefordert, die Gebundenheit an die Dreidimensionalität gedanklich zu überschreiten und eine Vorstellung von mehrdimensionalen Räumen zu entwickeln.

In London und in den USA setzte Moholy-Nagy ab 1937 die Arbeit an – zumeist transparenten – Plexiglas- und Drahtskulpturen und kinetischen Objekten intensiviert fort. Um virtuelle Volumen solcher in Bewegung versetzen Objekte in ein Bild zu verwandeln, das sich dem Betrachter weder in ihrer statischen Form noch durch seine eigene Bewegung zeigen konnte, nutzte Moholy-Nagy die Photographie. Nur sie war imstande, die Rotation des Objekts als Spur festzuhalten und damit eine bildhafte Übersetzung des Begriffs „Raumzeit“ zu formulieren. Sie übertraf die menschliche Wahrnehmung und gab dem technikbegeisterten Moholy-Nagy erneuten Beweis für die Möglichkeiten einer Steigerung der menschlichen Sinne durch „Indienstnahme“ der Technik.

Unsere Mappe widmet sich speziell den späten, kinetischen Lichtarbeiten der amerikanischen Werkperiode, in denen Moholy-Nagy seine Erkenntnisse aus der Betrachtung des „Lichtrequisits“ verarbeitete. Der Text für das Begleitheft stammt von Floris M. Neusüss, dem die griffelkunst herzlich für seine kompetente Betreuung der Edition dankt. Besonderer Dank gebührt auch der Tochter des Künstlers, Hattula Moholy-Nagy, die uns durch Leihgabe der Originalnegative das Zustandekommen von Mappe und Sonderblatt ermöglicht hat.

E 403

Licht-Raum-Modulator, Detail (1922-1930)

Photographie aus dem Nachlass

50,0 x 40,0 cm / 40,0 x 30,5 cm

Papier: Agfa Multicontrast Classic

Hersteller: Atelier Margotow, Wahlershausen

Licht-Raum-Modulator

Im Licht-Raum-Modulator kann der Schlüssel zum Verständnis des experimentellen Charakters im Werk von László Moholy-Nagy und besonders seiner Photogramme gesehen werden. Diese kinetische Plastik, die er auch „Lichtrequisit einer elektrischen Bühne“ nannte, wurde 1929 von der Theaterabteilung der AEG mit technischer Unterstützung des Diplomingenieurs Stefan Sebök (einem Mitarbeiter im Architekturbüro von Walter Gropius) gebaut.

Die Lichtmaschine wurde erstmals 1930 in Paris auf der Werkbundausstellung als Teil der jährlich stattfindenden Ausstellung Exposition des artistes décorateurs im Grand Palais gezeigt. Die drei Abteilungen der Ausstellung wurden von Walter Gropius, Herbert Bayer und László Moholy-Nagy gestaltet.

Seinen endgültigen Platz sollte das Lichtrequisit im Anschluss an die Pariser Ausstellung auf Initiative von Alexander Dorner im Landesmuseum Hannover finden. Dort sollte Moholy neben Lissitzkys Raum „Abstraktes Kabinett“ einen „Raum der Gegenwart“ einrichten, in dem u.a. das „Lichtrequisit“ gezeigt worden wäre. Aufgrund der politischen Entwicklung in Deutschland konnte das Konzept jedoch nicht mehr verwirklicht werden. Moholy nahm das „Lichtrequisit“ dann via London mit nach Chicago. Heute gehört es dem Busch Reisinger Museum in Boston, Cambridge.

Um 1970 wurden mit Unterstützung von Sibyl Moholy-Nagy vom M.I.T. in Cambridge zwei Repliken angefertigt, von denen eine 1971 auf der Biennale in Venedig ausgestellt wurde. Sie befindet sich heute im Stedelijk van Abbe Museum in Eindhoven. Die zweite Replik wird im Bauhaus-Archiv in Berlin aufbewahrt. Während die Maschine heute primär als kinetische Skulptur verstanden und ausgestellt wird, ist die Kopie des Bauhaus-Archivs in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen: eingebaut in einen Kasten mit zwei kreisrunden Öffnungen. Je zwei Ringe farbiger Birnchen, die im Inneren des Kastens um die Öffnungen herum angebracht sind, sowie fünf Spots werfen ihr Licht nach dem Plan einer Choreographie auf das sich drehende „Lichtrequisit“. Das Objekt transformiert das Licht in bewegte, sich überlagernde Schatten und farbige Reflexe für den „Bühnenraum“. (Siehe auch: L. M-N, Lichtrequisit für eine elektrische Bühne, in Die Form, Heft 11/12, Berlin 1930, Seite 297ff)

Im Nachlass von Moholy-Nagy befindet sich ein 18 x 24 cm großes Glasnegativ (europäisches Format), das zu einer Serie von Photographien gehört, die kurz nach Fertigstellung der Skulptur aufgenommen worden sein muss. Für diese Serie entfernte Moholy den „Bühnenkasten“ (Es wurden überhaupt nur ein oder zwei Aufnahmen veröffentlicht, die das „Lichtrequisit“ im Kasten zeigen). In seiner Monographie „Telehor“ (1936) publizierte er eine der Aufnahmen, die das Objekt in voller Schönheit abbildet (vergleichbar mit der Aufnahme 317 A1 in unserer Mappe). Es war gemeinsam abgebildet mit einer ganzseitigen Detailvergrößerung aus der uns vorliegenden Platte, bei der das Motiv extrem ins Blattformat gekippt wurde. Die rasante Schräglage dynamisiert das Motiv und steigert die Vorstellung von Bewegung, während die Nahaufnahme den Blick auf die gleißenden Lichtreflexe, die auf den hochpolierten Metallen tanzen, lenkt. Exakt nach dieser Vorlage vergrößert und „gekippt“, wird das Negativ hier erstmalig ediert – als einmalige Auflage für die griffelkunst.

1895 geboren in Bácsborsod (Ungarn), stirbt 1946 im Alter von 51 Jahren an Leukämie